Blue Native PAGE。名前だけなら聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。Blue Native PAGEは「PAGE」ですので、「ポリアクリルアミドゲル電気泳動(Poly-Acrylamide-Gel-Electrophoresis」の手法のひとつです。

よく利用されているポリアクリルアミドゲル電気泳動といえばSDS-PAGEですね。言わずと知れた、SDSを使用したポリアクリルアミド電気泳動です。これのSDS(や還元剤)を使用しないバージョンがNative PAGE。いずれも、どういう手法なのか名前から想像がしやすいです。

では、「Blue」Native PAGEとは何でしょう?なぜ「青」なのでしょうか。Native PAGEとどう違うのか?

実は、Blue Native PAGEは、Native PAGEの弱点を克服した電気泳動手法です。では、Blue Native PAGEがどのようにNative PAGEの弱点を克服したのか、なぜ青いのか、その秘密を暴いていきましょう。

▼もくじ [非表示]

Native PAGEの限界

まずは、SDS-PAGEの原理について、簡単に復習しておきましょう。

SDS-PAGEは、マイナス電荷を持ったドデシル硫酸ナトリウム(SDS)でタンパク質を変性させ、さらに還元剤によって還元させることで、タンパク質が均一のマイナス電荷を持ち、直鎖状となります。一方、アクリルアミドゲルは、小さな分子は網目構造を通り抜けやすく、大きな分子は引っ掛かりやすいという性質を持っています。そのため、マイナス電荷を持ち直鎖状になったタンパク質は、アクリルアミドゲルの網目構造の通り抜けやすさ、つまり分子量に従いながら陽極側へ引き寄せられ、分子量に依存した分離ができます。

一方、Native PAGEとは、SDSと還元剤を使用しないポリアクリルアミドゲル電気泳動です。つまり、タンパク質を均一にマイナス電荷で覆うことはしませんので、タンパク質自身が持っている電荷が勝負です。

ところで、タンパク質の電荷は、pHによって変化します。アルカリ性ではマイナス、酸性ではプラスを呈します。しかし、多くのタンパク質がNativeの状態を保つには中性付近のpHである必要があります。そのため、pH 8.0くらいの弱アルカリ性のゲルがよく使われますが、このpHでは、一部のタンパク質はプラス電荷を帯びてしまいます。その結果、ゲルにすら入らず、逆に陰極側に移動してしまうタンパク質すらあります。

このように、従来法のNative PAGEでは、陽極側に移動しやすいタンパク質と、移動しづらいタンパク質がある、つまり「タンパク質自身の電荷によって移動度が変わってしまう」という大きな壁が立ちはだかっているのです。

Native PAGEはありのままの姿のタンパク質を電気泳動できます。サブユニット構造や高次構造の大きさごとに分離ができますし、活性を保ったままの泳動ももちろん可能。SDS-PAGEにはないメリットがたくさんあります。

なのに泳動が難しい!せめて、どうにかNativeの状態を保ったままタンパク質をマイナスにチャージできればいいのに。こんな思想から生まれたアイデアが、Blue Native PAGEです。

Blue Native PAGE、「青」の正体

ずばり、この「Blue」の正体はCoomassie Brilliant Blue G-250(以下CBB G-250)です。そう、SDS-PAGE後にタンパク質バンドを染めるのによく使われる、おなじみの試薬です。

この手法を確立させたのは、Schägger およびvon Jagowら[1-3]

で、彼らはCBB G-250がSDSと同じようにマイナスチャージを持っている点に着目しました。一方、SDSと異なり、CBB G-250はタンパク質の分子表面に弱く結合するため、タンパク質を変性させず、高次構造を壊さないことがわかっています。つまり、タンパク質のNativeの状態を保ったまま、マイナスにチャージすることができるのです。

Blue Native PAGEの利点はこの点だけにとどまりません。Blue Native PAGEでは、タンパク質の等電点を気にする必要がないため、中性に近いpHで実施ができます。さらに、n-ドデシル-β-D-マルトシド(DDM)やジギトニンなどのマイルドな界面活性剤を用いれば、CBB G-250とタンパク質の結合を阻害することなく、タンパク質の溶解性をあげることも可能です。

このように、Blue Native PAGEは、Native PAGEの利点を維持したまま、その弱点を克服した手法と言えます。

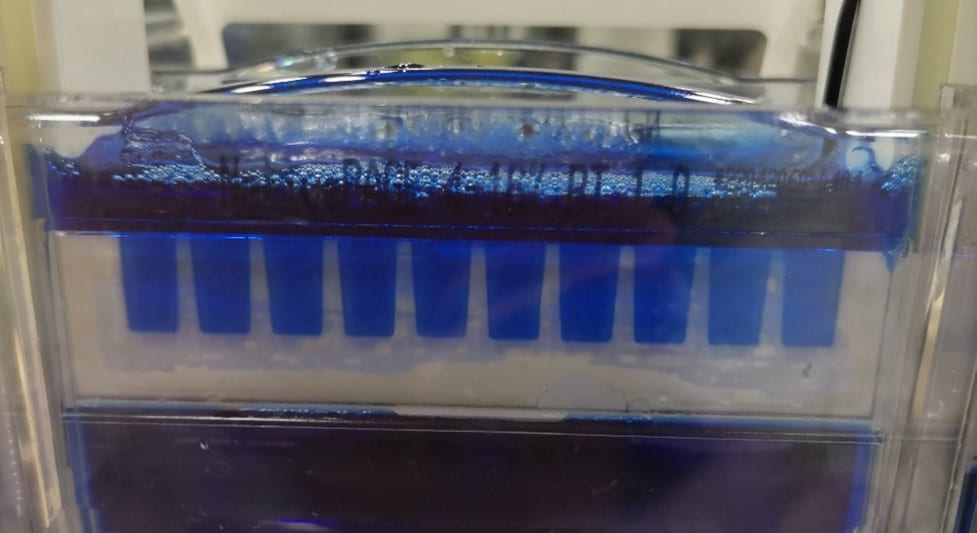

Blue Native PAGEを実施するときは、陽極の泳動バッファーや、条件によってはサンプルバッファーにもCBB G-250を添加します。Blue Native PAGEに欠点があるとすれば、泳動バッファーが青いために、アプライ時にウェルが見づらい点かもしれません。しかし、ゲルカセットのウェル部分に白いビニールテープを貼るだけで、この問題は難なく解決できます。

ゲルカセットのウェル部分に白いビニールテープを貼った様子

初めてのBlue Native PAGE、必要なものは?

Blue Native PAGEではCBB G-250を含んだものを使用するため、Native PAGEとも、SDS-PAGEとも消耗品が異なります。Schägger およびvon Jagowらの文献[1-3]を参考にして、必要なものをそろえましょう。

または、元の文献を参考にして製品化されたプレキャストゲルやキットが販売されています(表1)。

表1. Blue Native PAGEで使用する消耗品※

| 消耗品 | 製品名 | 備考 |

| ゲル | Invitrogen™ NativePAGE™ Novex™ 4-16% | 分子量の移動度チャート図を見る |

| Invitrogen™ NativePAGE™ Novex™ 3-12% | ||

| サンプルバッファー | Invitrogen™ NativePAGE™ Sample Prep Kit | DDM、ジギトニンが付属しています |

| 泳動バッファー | Invitrogen™ NativePAGE™ Running Buffer Kit | 陽極、陰極バッファーのセット |

| マーカー | Invitrogen™ NativeMark™ Unstained Protein Standard | 従来法のNative PAGEにも使用可能 |

※2022年現在、Blue Native PAGEのプレキャストゲルやバッファーキットは、表内リンク先のサーモフィッシャーサイエンティフィックからのみ販売されています。

表1のゲルは、いずれもInvitrogen™ XCell SureLock™などの垂直型ミニタンパク質ゲル電気泳動システムで泳動できます。そのほか、パワーサプライ(Invitrogen™ PowerEase™ Touch 120W Power Supplyなど)が必要になりますが、パワーサプライを用意するときに事前に確認しておきたい注意点がひとつあります。

Blue Native PAGEでは、定電圧で電気泳動を行いますが、徐々に電流値が低くなり、泳動終盤には2 mA以下になります。そのため、電流の下限値が設定されているパワーサプライの場合、泳動が終わる前に「電流値が低すぎる」というエラーで止まってしまうことがあります。まずは表2の予想電流値を確認してください。

表2. Blue Native PAGE実行中の電圧、電流値

| ゲルの種類 | 電圧値 | 泳動時間 | 予想電流値 (ゲル1枚時) |

| 3-12% NativePAGEゲル | 150 V定電圧 | 90~115分間 | 開始時:12~16 mA 終了時:2~4 mA以下 |

| 4-16% NativePAGEゲル | 150 V定電圧 | 105~120分間 | 開始時:12~16 mA 終了時:2~4 mA以下 |

Blue Native PAGEを実施する前に、ご使用予定のパワーサプライで電流値の下限値が設定されていないか、また、もし設定されている場合は下限値の設定を解除できるか、必ず確認をしておきましょう。

Blue Native PAGE応用編 ~二次元展開とウェスタンブロッティング

Blue Native PAGEではタンパク質の複合体や高次構造を保ったまま、タンパク質の等電点を気にせず泳動できる優れた手法です。たとえば、Blue Native PAGEで解析した複合体を構成しているタンパク質の分子量がどのくらいか、さらなる解析をしたい人もいるかと思います。

このようなときにお勧めしたいのが、Blue Native PAGEを用いた二次元電気泳動です。つまり、一次元目にBlue Native PAGEを実施し、二次元目にSDS-PAGEを行います。これにより、複合体・高次構造を保ったままの分子量と、還元させて鎖状にした分子量の両方が確認できます。

二次元展開をして検出したスポットは、質量分析で解析も可能です[4]。

また、Blue Native PAGEを実施した後、特定のタンパク質だけを検出したい研究者さんもいます。つまり、ウェスタンブロッティングでの検出です。Blue Native PAGE後にウェスタンブロッティングを行うことも、もちろん可能です。

Blue Native PAGE後のウェスタンブロッティングで気をつけるのは、転写のステップです。メンブレンは必ずPVDFを使用し、転写前にゲルをSDS-PAGE用のトランスファーバッファーに浸す必要があります。また、転写後はメンブレン上のタンパク質を酢酸で固定し、メタノールでCBB G-250を脱色するステップが入ります。追加の操作はこれくらいで、ブロッキング以降は一般的なウェスタンブロッティングのプロトコルに沿って実施できます。転写と転写後の処理や二次元展開については、Blue Native PAGEユーザーガイドを参考にしましょう。

Blue Native PAGEが青いのは、タンパク質をNativeのままマイナスにチャージするため

Blue Native PAGEが青いのは、CBB G-250を用いて、タンパク質の複合体や高次構造を維持したままタンパク質をマイナスにチャージさせるためです。これにより、Native PAGEの利点を生かしたまま弱点を克服することに成功し、従来法では難しかったさまざまな解析ができるようになりました[5-8]。二次元目への展開やウェスタンブロッティングも可能です。従来法のNative PAGEがうまくいかず、やきもきしていた人は、ぜひBlue Native PAGEを試してみましょう。

これからBlue Native PAGEを始める方に、実験のコツとポイントをご紹介!

タンパク質解析ハンズオントレーニングIII ~Blue native PAGE~

このブログを見た人は、こんなブログも見ています。

BCA法、Bradford法、Lowry法など、“総”タンパク質定量法の原理まとめ|知っておきたい!タンパク質実験あれこれ 第4回

より短時間で、より簡単に。高速タンパク質転写装置が生まれたワケ

文献

1. Schägger, H., and von Jagow, G. (1991) Blue Native Electrophoresis for Isolation of Membrane Protein Complexes in Enzymatically Active Form. Anal. Biochem. 199:223-231.

2. Schägger, H., Cramer, W. A., and von Jagow, G. (1994) Analysis of Molecular Masses and Oligomeric States of Protein Complexes by Blue Native Electrophoresis and Isolation of Membrane Protein Complexes by Two-dimensional Native Electrophoresis. Anal. Biochem. 217:220-230.

3. Schägger, H. (2001) Blue Native Gels to Isolate Protein Complexes from Mitochondria. Meth. Cell Biol. 65:231-244.

4. Fuqiang Wang, Ling Wang, Zhiyang Xu, Gaolin Liang (2013) Identification and Analysis of Multi-Protein Complexes in Placenta

5. Svetlana Konovalova (2019) Analysis of Mitochondrial Respiratory Chain Complexes in Cultured Human Cells using Blue Native Polyacrylamide Gel Electrophoresis and Immunoblotting

6. Jichun Ma 1, Di Xia (2008) The use of blue native PAGE in the evaluation of membrane protein aggregation states for crystallization

7. Leslie G Nucifora et al. (2012) Identification of novel potentially toxic oligomers formed in vitro from mammalian-derived expanded huntingtin exon-1 protein

8. Sebastian Kehrloesser et al. (2016) Intrinsic aggregation propensity of the p63 and p73 TI domains correlates with p53R175H interaction and suggests further significance of aggregation events in the p53 family

研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。