はじめに

蛍光標識率はタンパク質1分子あたりに結合している蛍光物質の平均分子数(F/P比)で、蛍光標識後のタンパク質と蛍光物質の濃度から決定します。一般に、高い蛍光標識率は蛍光検出の高感度化を意味しますが、過剰標識ではデメリットもあります。例えば、集密的な蛍光標識(IgG抗体分子あたり8-10分子以上のFITC標識など)で生じる蛍光消光、過剰な蛍光物質による蛍光シグナルの飽和(定量的実験での線型性低下)や疎水性の上昇(回収率の低下)が問題として挙げられます。

モル吸光係数(ε)とは

物質には光を吸収する性質があり、タンパク質や蛍光物質には溶媒中で1Mの物質が特定の波長を吸収する定数「モル吸光係数 (ε)」があります。モル吸光係数は光路1cmあたりの1M溶液の光学濃度として定義されています。タンパク質の濃度を決定する紫外吸収法では芳香族アミノ酸のベンゼン環に由来する280nmにおける吸収を利用してタンパク質の濃度を測定します。

励起波長と最大吸収波長は同等とみなし、蛍光物質の濃度は各蛍光色素の励起波長における吸収(Amax)を測定します。蛍光物質には励起波長以外にも吸収があり、蛍光標識タンパク質による280nmの吸収(A280)から、蛍光物質による280nmの吸収を差し引き、補正する必要があります。この補正にはAmaxに係数(CF; Correction Factor)を乗じて用います。

| 蛍光色素 | 最大吸収波長 | モル吸光係数(ε) | CF |

| DyLight 350 | 353 nm | 15,000 M-1 cm-1 | 0.1440 |

| DyLight 405 | 405 nm | 30,000 M-1 cm-1 | 0.5640 |

| DyLight 488 | 493 nm | 70,000 M-1 cm-1 | 0.1470 |

| DyLight 550 | 562 nm | 150,000 M-1 cm-1 | 0.0806 |

| DyLight 594 | 593 nm | 80,000 M-1 cm-1 | 0.5850 |

| DyLight 633 | 627 nm | 170,000 M-1 cm-1 | 0.1100 |

| DyLight 650 | 652 nm | 250,000 M-1 cm-1 | 0.0371 |

| DyLight 680 | 684 nm | 140,000 M-1 cm-1 | 0.1280 |

| DyLight 755 | 754 nm | 220,000 M-1 cm-1 | 0.0300 |

| DyLight 800 | 777 nm | 270,000 M-1 cm-1 | 0.0452 |

| FITC | 494 nm | 68,000 M-1 cm-1 | 0.3000 |

| R-Phycoerythrin | 566 nm | 1,863,000 M-1 cm-1 | 0.1700 |

蛍光標識率の算出方法

タンパク質の濃度 = (A280 – (Amax × CF))/εprotein

タンパク質の濃度; 蛍光標識したタンパク質のモル濃度 [M]

A280; 蛍光標識タンパク質による280nmにおける吸収 [-]

Amax; 蛍光色素の最大吸収波長における吸収 [-]

εprotein; タンパク質のモル吸光係数 [M-1 cm-1]

CF(Correction Factor); 補正係数 [-]

蛍光色素の濃度 = Amax /εdye

蛍光色素の濃度; 標識されている蛍光色素の総モル濃度 [M]

Amax; 蛍光色素の最大吸収波長における吸収 [-]

εdye; 蛍光色素のモル吸光係数 [M-1 cm-1]

蛍光標識率 = 蛍光色素の濃度/タンパク質の濃度

例)DyLight 550を標識したヤギIgGの標識率の算出

15倍モル過剰のDyLight 550 NHS Ester試薬によりIgG抗体(2 mg/ml)を蛍光標識しました。標識後、未反応試薬は除去、分取したサンプルを10倍希釈した後、280nmと562nmにおける吸収を測定しました。

結果)

280nmにおける吸収(A280); 0.289

562nmにおける吸収(Amax); 0.906

IgGのモル吸光係数(ε); 210,000 [M-1 cm-1]

DyLight550のCF; 0.0806

抗体濃度(希釈後) = (0.289 – (0.906 X 0.0806))/210,000 = 1.03 [uM]

DyLight550濃度(希釈後) = 0.906/150,000 = 6.04 [uM]

蛍光標識率 =抗体濃度(希釈後)/ DL550濃度(希釈後) = 6.04/1.03 = 5.86

この場合、蛍光標識率は5.86となり、IgG抗体1分子あたり平均5.86分子のFITCが標識されていることになります。

蛍光色素の除去

蛍光標識率の算出はA280やAmaxから測定するため、サンプル中に未反応の蛍光物質が残っていると蛍光標識率を正確に算出できません。さらに、未反応の蛍光物質はバックグラウンド上昇の原因にもなりますので、蛍光標識後の精製は重要なステップです。疎水的な構造を有する蛍光物質は会合体を形成することもあり、透析や脱塩によるサイズ排除が難しい場合もありました。

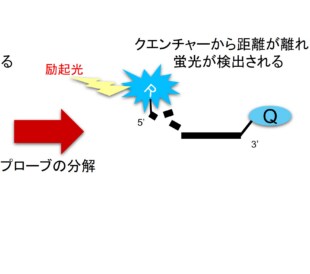

Dye Removal Columnは、独自のレジンを充填したスピンカラムで遊離の蛍光物質を吸着してタンパク質は通過(図1)させます。DMFなどの有機溶媒も10%まで共存可能で、スピンカラム形式によりサンプルの希釈も最小限に抑えることが可能です。

【無料ダウンロード】タンパク質解析ワークフローハンドブック

効率的なタンパク質抽出からウェスタンブロッティングの解析ツールまで、包括的にソリューションを紹介しております。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申込みください。

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。