細胞生物学実験において、基礎培地は必須の試薬です。しかし、培地に含まれる成分の1つ1つを吟味して自分の実験に使う培地を選択あるいは調合している研究者は、現在はほとんどいないと思われます。多くの研究者は、高品質かつ均質な、調製済みの基礎培地をメーカーから購入することにより、時間とコストを削減しつつ、安定的に実験結果を得ることに注力しています。このような研究環境の確立には、多種多様な細胞の培養に適用可能な数々の培地の組成の発見が不可欠でした。現在も使用されている基礎培地の組成の多くは、1950年代から70年代にかけて行われた膨大な検討実験によって考案された組成かその派生型です。Gibco™ブランドは、基礎培地の開発研究が盛んに行われた時期と重なる1962年に誕生し、2022年に60周年を迎えました。Gibco60周年の特集サイトが作成されていますので、ぜひお立ち寄りください(Gibco 60周年 | Thermo Fisher Scientific – JP)。

そこでこの記事では、当社が販売している代表的な基礎培地の組成表を確認しながら、配合されている成分について比較・考察します。

▼こんな方におすすめです!

・細胞培養をこれから始める方

・基礎培地について知りたい方

・細胞培養の歴史に興味のある方

▼もくじ [非表示]

基礎培地の世界へのお誘い

当社の培地をご使用いただいている研究者に、研究に用いている細胞の培養になぜその基礎培地を選択したのかを質問してみました。

・先生や先輩、同僚に教わったから

・論文やデータシートの記述に従っているから

・比較検討した結果、期待する結果を得られたから

いずれのケースも、実験がうまくいっている限り、正しい選択と言えます。

このように、どちらかというと先人の経験に依存した選択理由が多く、培地の組成を根拠とした回答はありませんでした。忙しい現代の研究者には、自身が使っている培地の組成を1つ1つ確認する時間はないので、無理もないことかもしれません。ましてや半世紀以上前の論文を検索し、基礎培地が開発された歴史をたどる作業をするなどもってのほかです。そのようなことをしているところをボスに見つかったら、ひとつでも新しいデータを出せ、自分の論文を書けとご指導いただくのがオチかもしれません。そこで、世界中の研究者にご使用いただいている基礎培地を日々製造・販売している当社のテクニカルサポートの出番です。代表的な基礎培地の組成を確認し、比較してみたいと思います。なお、当社が販売している基礎培地の組成は、各製品ページに培地組成一覧表へのリンクが設けてあるので、興味のある方はご参考にしてください。

基礎培地の温故知新の入り口として、本記事ではあえて当時の論文の記述には踏み込まずに、なるべく一般に入手可能な情報をもとに考察することにしました。その上で、別の機会に原著論文にあたり、当時の研究者がどのように検討して個々の培地の組成に到達したのかをたどりたいと考えています。培地の組成の検討実験は膨大なTry & Errorの繰り返し(いわゆる”泥臭い実験”)だったことが容易に想像できます。

それでは基礎培地の組成の話に入ります。全ての基礎培地をご紹介するわけにはいかないので、系統の異なる代表的な3種類の培地をピックアップして比較します。基礎培地の成分は大きく以下の4種類に分類されます。

・アミノ酸類

・ビタミン類

・無機塩類

・その他の化合物

基礎培地に含まれるアミノ酸類

はじめに、 各培地のアミノ酸類の含有量をTable 1に示しました。培地の名前はA・B・Cとして伏せたので、組成を確認しながら正体を予想してください。

各培地のアミノ酸類の含有量をTable 1に示しました。培地の名前はA・B・Cとして伏せたので、組成を確認しながら正体を予想してください。

アミノ酸類は、いずれの培地にも15種類以上含まれており、グリシン以外のすべてのアミノ酸はL体が使用されています。L体が使われている理由については、記事をもう1本作れるくらい興味深いテーマなので、詳細は別の機会に譲りたいと思います。培地によって含まれていたり含まれていなかったりするアミノ酸類があるのは、元にした培地の組成、検討に用いた細胞の栄養要求性、有効性を判定した基準などによるもの考えられます。

Table 1だけでは考察が難しいため、必須アミノ酸と非必須アミノ酸で分類してみました。なお、これらの培地の組成検討に使用された細胞の由来であるヒトとマウスの必須アミノ酸は共通しており、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリンの9種類です。さらに、アルギニン、システイン、チロシンの3種類は、細胞内で合成できるものの、外部から補う必要がある準必須アミノ酸として指定されています。

そこで、Table 1の必須アミノ酸と準必須アミノ酸をそれぞれ赤字と青字にしたTable 1bを作成しました。すると、全ての必須アミノ酸と準必須アミノ酸が、3種類の培地になんらかの形で含まれていることがわかりやすくなりました。次に非必須アミノ酸に着目すると、グリシン、グルタミン、セリンの3種類がA・B・Cの全てに配合されています。この中で、グルタミンと基礎培地の関係についてはご存じの研究者は多いでしょう。グルタミンは、細胞増殖において重要な成分であるとともに、分解されやすい性質を持っています。この件については当社のWebサイトに詳しい記事があるのでぜひ参考にしてください。

L-グルタミン&GlutaMAXサプリメント | Thermo Fisher Scientific – JP

最後に残ったグリシンとセリンについて考察してみます。ニワトリはグリシンを合成する能力が低いため、食餌で補う必要があることが知られています。当時はニワトリ胚由来の細胞の培養も頻繁に行われていたことから、基礎培地の組成検討においてグリシンが有効だと評価された可能性が考えられます。また、セリンはグリシンから合成されるため、セリンの配合は細胞培養にポジティブに働いたことが想像できます。

上記で述べた3種類の培地に共通して配合されたアミノ酸類の必要性について、必須アミノ酸・非必須アミノ酸の視点で考察してみました。

基礎培地に含まれるビタミン類

ビタミンとは、栄養素のうち、糖質、脂肪、タンパク質、無機質以外に必要とされる微量の有機物を指します(生化学辞典第3版より)。アミノ酸とは異なり、共通の分子構造を持つ物質群の総称ではありません。ヒトの場合、現在までに13種類のビタミン群が認められており、大きく2種類に分類されています。

・脂溶性ビタミン:ビタミンA・D・E・K

・水溶性ビタミン:ビタミンB群・ビタミンC

まずは3種類の培地に配合されているビタミン類の組成をTable 2にまとめました。3種類の培地には最大11種類のビタミン類が配合されています。ただし、そのうち*のついた2種類は、現在ではビタミン類から除外されてビタミン様物質に分類されているため、正確には9種類のビタミン類が配合されていることになります。

まずは3種類の培地に配合されているビタミン類の組成をTable 2にまとめました。3種類の培地には最大11種類のビタミン類が配合されています。ただし、そのうち*のついた2種類は、現在ではビタミン類から除外されてビタミン様物質に分類されているため、正確には9種類のビタミン類が配合されていることになります。

一覧にあるのがビタミンB群ばかりなのは、脂溶性ビタミンであるA群は取り扱いが困難だったことが要因として考えられます。生物の生存・生育のために外部からの供給が必要なはずの脂溶性ビタミン群が基礎培地に含まれていなくても、細胞培養が成立しているのは興味深い事実です。おそらく、この不足を補う手段の一つとして、ウシ胎仔血清などによる栄養補助が寄与していると考えられます。例えば、ビタミンAは、胎児の発生に重要な役割をもつレチノイン酸の素材となる化合物です。胎児自身では合成できず食事による摂取もできないので、ビタミンAの獲得は母親に依存しています。したがって、胎児血清には母親の血液から供給されたビタミンAが豊富に含まれていると考えられます。

一方、これらの培地に水溶性ビタミンであるビタミンCが含まれていないのはなぜなのか?ビタミンCは1933年には構造式が決定され、有機合成が成功していたというので、これらの培地に加える検討がなされていてもおかしくはありません。実のところ、培地Aの原型とされる培地にはビタミンCが配合されているため、培地Aへの改変過程で除かれたようです。当時の論文を読み解くことによって、ビタミンCの配合を検討した過程を確認できるかもしれません。

基礎培地に含まれる無機塩類

次に無機塩類の配合をTable3で確認します。

まず、カルシウム・マグネシウム・カリウム・ナトリウム塩類と、培地のpH維持の役割を担う炭酸緩衝系の成分が共通して含まれています。その他の特徴としては、培地BとCには鉄分が含まれており、培地Cにのみ、さらに銅と亜鉛が含まれています。

まず、カルシウム・マグネシウム・カリウム・ナトリウム塩類と、培地のpH維持の役割を担う炭酸緩衝系の成分が共通して含まれています。その他の特徴としては、培地BとCには鉄分が含まれており、培地Cにのみ、さらに銅と亜鉛が含まれています。

培養細胞を分類する最も大きな枠組みの一つが、接着性か、浮遊性かの分類方法です。細胞接着には2価の陽イオン、すなわちカルシウムイオンとマグネシウムイオンが重要な役割を果たしていることが知られています。この視点で培地の組成を考えると、これらの陽イオンが多いほど接着細胞の培養に適しており、少ないほど浮遊細胞の培養に適していると考えられます。Table 3を見ると、カルシウム・マグネシウムともに、培地Bの含有量が一番多いので、培地Bは主に接着細胞の培養のために調合された培地だと予想できます。一方、培地AとCにもカルシウム・マグネシウムが含まれており、仮にどちらかの培地が浮遊細胞の培養に適しているとしても、桁違いに濃度が低いわけではないようです。これは、カルシウムやマグネシウムイオンが、細胞接着以外にもさまざまな生理現象に関与していることと関連があると思われます。

基礎培地に含まれるその他の化合物

最後に、これまで見てきたアミノ酸類、ビタミン類、無機塩類以外の化合物の配合をTable 4で確認します。

最後に、これまで見てきたアミノ酸類、ビタミン類、無機塩類以外の化合物の配合をTable 4で確認します。

pH指示薬であるフェノールレッドを除いて、D-Glucoseだけが3種類の培地に共通して含まれています。2価の陽イオンの配合から接着細胞に適していそうで、D-Glucose濃度とフェノールレッド濃度が高い代表的な培地ということで、培地Bの正体が分かった方がいらっしゃるかもしれません。培地Aは、Bの配合にグルタチオン(抗酸化作用をもつ)が加わっています。培地Cは、Bの配合にさらに6種類が加わっており、もはや当時の論文を確認しないことには、これらの物質を加えた意図はわかりません。

基礎培地A・B・Cの正体は?

さて、ここまでお読みいただきありがとうございました。

ここで3つの培地の正体を明かさせていただきます。

培地A:RPMI 1640 含有物は40種類

培地B:DMEM, high glucose 含有物は32種類

培地C:Ham’s F-12 (Nutrient Mix) 含有物は47種類

RPMI 1640はヒト白血病細胞の培養のために考えられた培地で、後にHeLa、Jurkatなど、哺乳動物由来の多くの種類の培養に適していることが分かっています。

RPMI 1640 Medium (thermofisher.com)

DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)は、Eagleが開発したBME(Basal Medium Eagle)の改変培地の1つで、多くの接着細胞の培養に使用されています。

DMEM, high glucose (thermofisher.com)

Ham’s F-12は、CHO細胞の培養のためにHamによって設計された培地です。現在はオリジナルの組成から改良された培地が販売されています。

Ham’s F-12 Nutrient Mix (thermofisher.com)

基礎培地開発の歴史

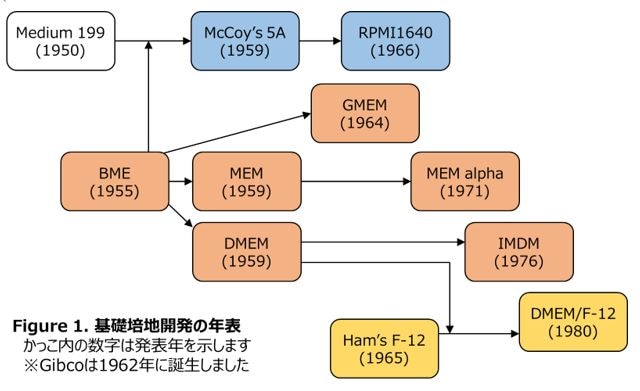

Figure 1に、これらの3種類の培地を含めて、現在でも使用されている主要な基礎培地の成立過程をまとめました。

本記事で着目した3種類の培地は、相互に関係しつつも別々の流れで成立しました。当社はこれらの全ての基礎培地を販売しております。ご参考として、Figure 1に示した基礎培地の組成が発表された原著論文のリストを以下に列記します。

Medium 199:

“Nutrition of animal cells in tissue culture; initial studies on a synthetic medium”

Morgan et al., (1950) Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 73(1):1-8 (PMID: 15402504)

McCoy’s 5A:

“Amino acid requirements of the Novikoff hepatoma in vitro”

McCoy et al., (1959) Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 100(1):115-8 (PMID: 13634054)

RPMI 1640:

“Culture of human leukemia cells”

Moore et al., (1966) Cancer 19(5):713-23 (PMID: 5218782)

BME:

“The specific amino acid requirements of a mammalian cell (strain L) in tissue culture”

Eagle, (1955) J. Biol. Chem. 214(2):839-52 (PMID: 14381421)

MEM:

“Amino acid metabolism in mammalian cell cultures”

Eagle, (1959) Science 130(3373):432-7 (PMID: 13675766)

DMEM:

“Plaque production by the polyoma virus”

Dulbecco & Freeman, (1959) Virology 8(3):396-7 (PMID: 13669362)

GMEM:

“Syrian hamster fibroblast cell line BHK21 and its derivatives”

Stoker & Macpherson, (1964) Nature 203:1355-7 (PMID: 14207308)

MEM alpha:

“Two types of ribosome in mouse-hamster hybrid cells”

Stanners et al., (1971) Nat. New Biol. 230(10):52-4 (PMID: 5279808)

IMDM:

“Partial replacement of serum by selenite, transferrin, albumin and lecithin in haemopoietic cell cultures”

Guilbert & Iscove, (1976) Nature 263(5578):594-5 (PMID: 1086432)

Ham’s F-12:

“Clonal growth of mammalian cells in a chemically defined, synthetic medium”

Ham, (1965) PNAS 53(2):288-93 (PMID: 14294058)

DMEM/F-12:

“Serum suppresses the expression of hormonally induced functions in cultured granulosa cells”

Orly et al., (1980) Cell 20(3):817-27 (PMID: 6774812)

上記の論文の著者のうち、本記事でも扱ったDMEMの開発者であるRenato Dulbeccoは1975年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています(David Baltimore、Howard Martin Teminとの共同受賞)。その受賞理由は、”for their discoveries concerning the interaction between tumour viruses and the genetic material of the cell.”です(The Novel PrizeのWebサイトより)。DMEMがあまりに有名なので、画期的な培地の開発がDulbeccoの最大の業績だと思いがちです。しかし論文のタイトルからも読み取れるように、DMEMはあくまでポリオーマウイルスの研究過程で開発されたものです。上に列記した他の論文からも、新しい培地の開発を通して未知の重要な生命現象の解明に取り組んだことが伺えます。

本記事では基礎培地の組成について表面をさらっただけです。培地の開発に取り組んだ先人たちの論文を追いかけることで多くの学びがあると期待されます。実際に、培地組成に関する本記事の考察の一部は、原著論文の記述に従って上書きすることになることを予告しておきます。基礎培地の世界の探求は始まったばかりで、興味は尽きそうにありません。

まとめ

・基礎培地の多くは、1950年代から1970年代に開発されました。

・基礎培地には、アミノ酸類・ビタミン類・無機塩類・その他の化合物が含まれます。

・基礎培地は、開発の経緯や研究対象に対応した固有の組成を有します。

・画期的な基礎培地は、新規の生命現象の解明とともに開発されました。

【無料ダウンロード】Gibco細胞培養基礎ハンドブック

細胞培養に関する基礎情報を解説したハンドブックをご用意しています(日本語版、約100ページ)。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。

研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。