▼もくじ [非表示]

はじめに

2020年にゲノム編集のCRISPR/Cas9(クリスパー・キャス9)を開発した女性研究者2名がノーベル化学賞を受賞したのは記憶に新しいところです。実はこの受賞、研究者たちの間では確実視されていた栄誉で、2012年に試験管内で、2013年に生体内でCRISPR/Cas9を用いたゲノム編集が初めて成功して以来、あまりの簡易さに、またたく間に研究者の間に浸透していった技術なのです。

では、なぜCRISPR/Cas9はこんなにも画期的だったのでしょうか。そもそもゲノム編集とはどういう原理で、どういう技術で、これから実験を始める人は何を学んでおき、何を用意すればよいのでしょうか?

このブログでは、ゲノム編集をこれから始める研究者や分子生物学を学ぶ人向けに、ゲノム編集の原理と手引きをご紹介します。

時代が求めていた技術・ゲノム編集とその歴史

さて、最初に「ゲノム編集とは何か」を確認しておきましょう。

ゲノム編集とは、文字通りゲノムを編集する技術。よく、イラストでは、ハサミがゲノムを切っている様子が描かれていますが、まさにこのイメージ通りです。ハサミでゲノムの好きなところを切ったり、切った場所に違う配列を入れ込んだりできます。ゲノムの特定部位にランダム変異を導入する方法をノックアウト法、切り取った場所に別の配列を入れる方法をノックイン法と呼びます。

まずはこのゲノム編集とCRISPR/Cas9が、なぜノーベル賞を獲得するほど革新的だったのか、歴史を振り返りながらご紹介しましょう。

2003年にヒトゲノム計画が完了してから、おのおのの遺伝子の役割や、病気に関与する遺伝子の解明、薬剤への応答性など、ゲノムの研究は加速度的に進んできました。それらの研究に今まで大きな貢献をしてきた技術のひとつが、ノーベル医学生理学賞を獲得したsiRNAによるRNAサイレンシングです。実験手法が簡単で、1週間程度で結果がわかりますので、今でも多くの研究者に幅広く利用されていますが、siRNAはあくまでも「ノックダウン」。ターゲット遺伝子の発現量を下げるものの、完全にその遺伝子の機能を失わせているわけではありません。一方で、「ノックアウト」という技術もゲノム編集が現れる前から存在していました(ノックアウトマウスなど)が、かなりの労力と月日を消費せざるを得ませんでした。そのため、「簡単にノックアウトができたらいいのに」という願いは、ずっと研究者の中にくすぶり続けていました。

また、遺伝子の機能解明だけではありません。ゲノムのうち1塩基だけが異なることをSNP(一塩基多型)と呼びますが、SNPは、遺伝的要因の「病気のなりやすさ」や体質に関係していることがわかってきています。たとえば、とあるSNPを別の塩基に置き換えるとどうなるのか?その謎の解明には、今まで多大な時間と労力を費やさなければなりませんでしたが、ゲノム編集ではSNPの1塩基だけを別の塩基に変更できます。そして、SNPを解析することは、病気の予防や個別化医療へもつながります。

さらに、医療の分野でも、従来の「遺伝子治療」では、正常な遺伝子を体内に入れることはできても、もともと持っている異常遺伝子を切り取ったり、配列を変更したりすることはできませんでした。ゲノム編集では、その名のとおりゲノムを直接編集できますので、ゲノム編集の登場により、遺伝子治療の手の届く範囲が大きく拡大したのです。

このように、ゲノム編集は時代が求めてきた技術と言えます。しかし、現在主流で使われているCIRSPR/Cas9技術の確立までには、たくさんの試行錯誤の積み重ねがありました。

ゲノム編集の第一世代は1996年に登場したZinc Finger Nuclease(ZFN)、第二世代は2010年に発表されたTALENです。どちらもヌクレアーゼであるFok Iとタンパク質を融合して人工的に作製されたものです。しかし、ターゲットゲノムDNAに結合するのがタンパク質のため、狙ったDNAを切断するためのタンパク質デザインが難しいという点がありました。変異導入の確認に日数も要し、金も時間もかかってしまうため受託に頼るような状況も多く見られ、広く利用されるまでは至りませんでした。

このような中で登場したのが、CRISPR/Cas9システムです。CRISPRとはClustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeatsの頭文字を取っており、細菌に存在する数十塩基の繰り返し配列のことを指します。ZFNやTALENのようにゲノムDNAにタンパク質を結合させるのではなく、RNAを結合させます。そのため、ゲノムDNAに結合させるRNA(ガイドRNAと呼びます)のデザインがZFNやTALENよりもはるかに簡単で、オフターゲットを起こす配列の予測もしやすく、ターゲット遺伝子を複数設定することもでき、さらに価格も安価。誰もが待ち望んでいた「簡単なゲノム編集システム」ですから、広がらない理由がありません。このCRISPR/Cas9の登場で、ゲノム編集は研究室レベルで誰もが実験が可能なシステムとなり、爆発的に広がったのです。この画期的な簡便さが、ノーベル賞を2人の偉大な教授へ与えるに至った理由です。

それでは次に、CRISPR/Cas9がどのようにゲノムを切断するのか、その仕組みをひもといていきましょう。

関連記事:誰もが使いこなすゲノム編集時代の幕開けへ

CRISPR/Cas9システムの原理

CRISPR/Cas9は、ゼロから構築されたものではありません。もともと細菌や古細菌において、外来性ウイルスなどの脅威に対する攻撃手段のひとつとして発見された、獲得免疫システムです。細菌におけるこのシステムが、エマニュエル・シャルパンティエ教授とジェニファー・ダウドナ教授によって、新しいゲノム編集技術へと昇華されました。

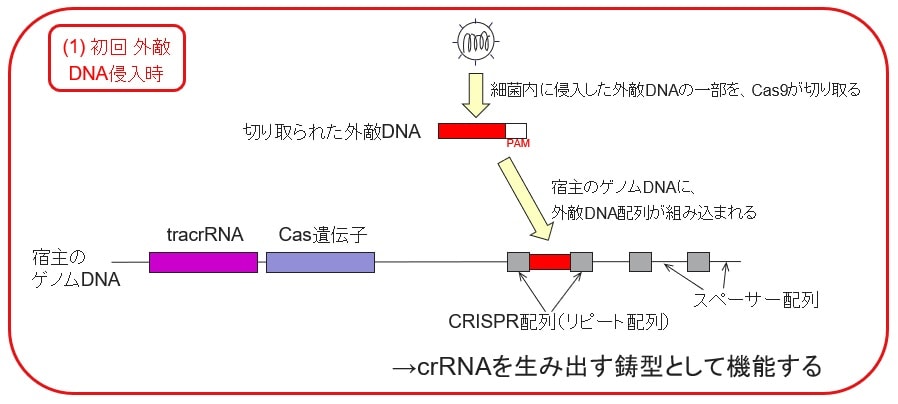

まずは細菌内でどのようにCRISPR/Cas9システムが働いているのか、図2で解説しましょう。

図2-(1) 細菌におけるCRISPR/Cas9システム~初回 外敵DNA侵入時

図2-(1) のように、細菌内にウイルスやプラスミドが侵入すると、Cas9によってPAM配列が認識され、外敵DNAの一部が切り取られます。その後、宿主のゲノムDNA内のCRISPR配列(リピート配列)の間に、スペーサー配列のひとつとして挿入されます。これが、crRNA(ターゲットDNAに結合して切断するガイドRNA)を生み出す鋳型として機能します。

このように作られた鋳型が免疫として作用する様子を、図2-(2)に示しました。

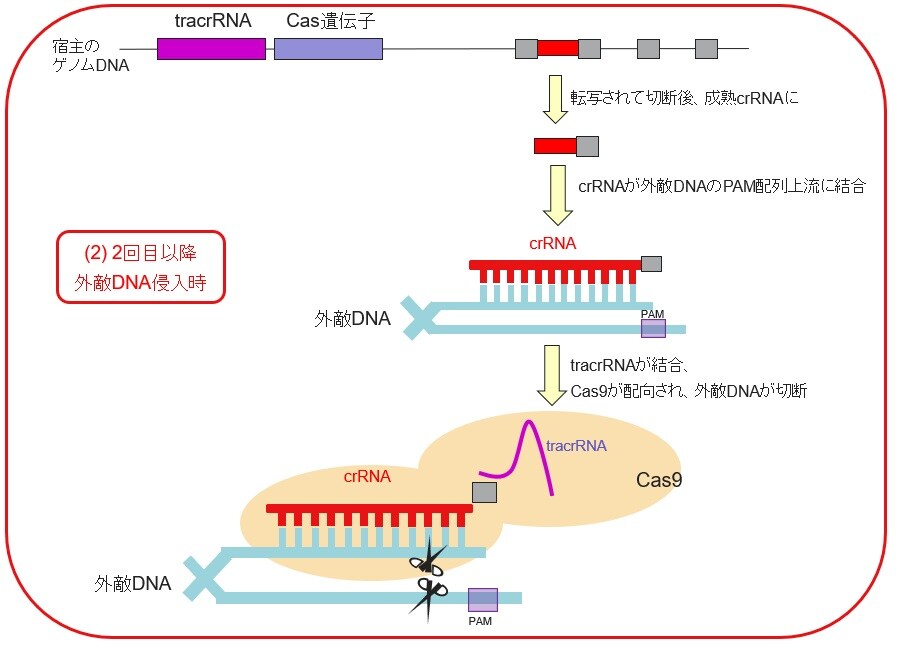

図2-(2) 細菌におけるCRISPR/Cas9システム~2回目以降 外敵DNA侵入時(獲得免疫の作用)

2回目以降、外敵DNAが細菌に侵入したとき、すでに宿主のゲノムDNAにはスペーサーとして外敵DNAの配列が組み込まれています。これが転写されて切断後、成熟crRNAになり、外敵DNAのPAM配列上流に結合します。そこにtracrRNA(Trans-activating crRNA、Cas9を呼び込むRNA)が結合し、Cas9ヌクレアーゼによる切断が行われます。このように、いつ外敵DNAが侵入してきても良いように、細菌は外敵DNAを攻撃できる準備を整えているのです。

エマニュエル・シャルパンティエ教授とジェニファー・ダウドナ教授は、細菌におけるCRISPR/Cas9システムの「良いとこ取り」をしました。つまり、最低限必要なものだけを取り出して、同じようにターゲットのゲノムDNAを切断する方法を考えたのです。

そうして完成したのが、ゲノム編集におけるCRISPR/Cas9システムです。

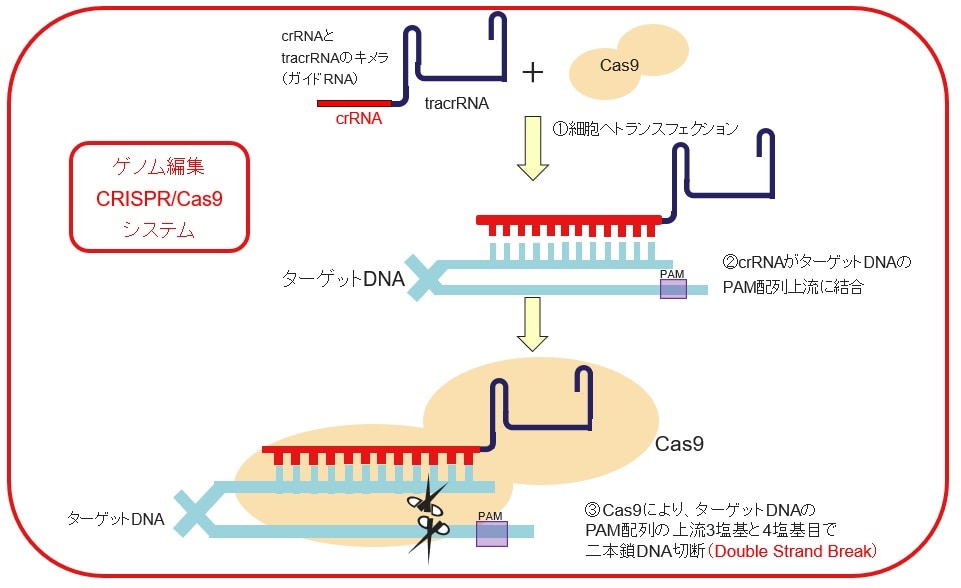

図3. ゲノム編集CRISPR/Cas9システム

図3を見ると、ゲノム編集においてCas9により切断が起こるまでの流れは、図2の細菌内のシステムと大変よく似ていますよね。このように、もともと細菌が持っていたシステムを活用して、ゲノム編集CRISPR/Cas9システムは確立されたのです。

図2(細菌の獲得免疫システム)と図3(ゲノム編集)で異なる点は、主に2つ。

1つめは、ガイドRNAです。細菌ではcrRNAとtracrRNAは別のRNAでしたが、ゲノム編集ではこの2つをつなげてキメラにしてしています。このcrRNA-tracrRNAキメラが、ゲノム編集におけるガイドRNA、つまり、ターゲットDNAにCas9をガイドしてあげる役割を果たします。tracrRNAはCas9が同一であればターゲットによらず同配列で、crRNAはターゲットDNAに応じて配列をデザインします。

2つめは、Cas9も細胞内へ導入する必要がある点です。

さて、ここまでの話はCas9がターゲット遺伝子を「切る」ところまでの説明です。ゲノムを「編集」できていません。ではどのように編集するのでしょうか。図4を見てみましょう。

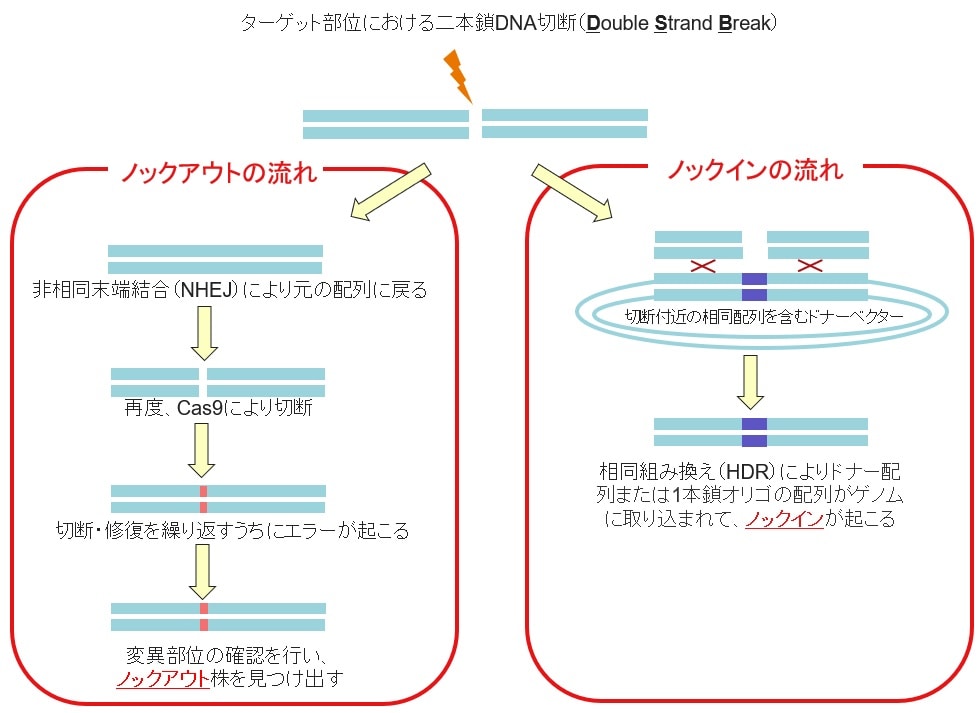

図4 CRISPR/Cas9切断後に変異が入る仕組み

Cas9ヌクレアーゼによるターゲットのゲノム切断(ダブルストランドブレーク、頭文字を取ってDSBと呼ばれます)が起こった後の流れを、図4に示しました。

まずは左側の流れ、ノックアウトについてです。切断されたDNAは、一般的に、細胞内の修復経路である非相同末端結合(NHEJ:non homologous end joint)により、もとの配列に戻されます。しかし、細胞内にはまだガイドRNAとCas9の複合体がありますので、再度切断されます。このように切断・修復が繰り返されるうちに、低い確率で修復エラーが起き、変異が入ります。

この変異はランダムのため、どのような変異が入るのかコントロールできません。そのため、シーケンスで変異の確認が必要ですが、左側の流れの場合、目的は「ノックアウト」。つまりターゲット遺伝子の機能が欠失されればよいので、変異によらず、フレームシフトを起こしているか、または、入った変異によって遺伝子の機能が欠失していれば成功です。

次に右側の流れ、ノックインについてです。挿入したい配列が決まっている場合、挿入する配列を含んだドナーと呼ばれるベクターや、1本鎖オリゴが必要です。これらが細胞内にあると、ダブルストランドブレークの後に細胞内の相同組み換え(Homology directed repair:HDR)活性により、ドナー配列または1本鎖オリゴの配列がゲノムに取り込まれ、ノックインが行われます。

CRISPR/Cas9システムでゲノム編集実験を行うには?

ゲノム編集の歴史、CRISPR/Cas9システムの原理、ノックアウトやノックインの流れを理解したところで、「じゃあ、どうやってゲノム編集の実験をすればよいのか?」に話を移しましょう。

このブログですべてを説明してしまうとかなり長くなってしまうので、連載形式で、ゲノム編集実験の流れをご紹介しています。

- そういうことだったのか ! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第1回 CRISPR/Cas9システムの原理~

- そういうことだったのか ! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第2回 ガイドRNAのデザイン~

- そういうことだったのか ! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第3回 3つのCRIPSR/Cas9実験系~

- そういうことだったのか ! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第4回 トランスフェクション~

- そういうことだったのか! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第5回 変異の確認方法~

- そういうことだったのか! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第6回 オフターゲット効果~

- そういうことだったのか! ゲノム編集実験(CRISPR/Cas9)~第7回 ノックイン実験の流れ~

「そういうことだったのか!」シリーズでは、ゲノム編集を初めて行うAさんが、ゲノム編集に精通している先輩に相談・会話しながら実験を進めていきます。実は、当社内で実際に交わされた初心者とベテラン2人の会話も含まれています。つまり、初心者の方がぶつかりそうな疑問とその解答、そして初めてゲノム編集実験を行うときのポイントが詰め込まれていますので、これから始める方はぜひのぞいてみてください。

まとめ:CRISPR/Cas9で、誰でも簡単にゲノム編集実験ができるように

CRISPR/Cas9は細菌がもともと持っていたシステムを利用したものですが、ガイドRNAのデザインが簡単でオフターゲット効果の予測もしやすいなどの理由から、分子生物学の基礎を学んでいる研究者なら、どなたでも取り掛かれる技術になり、爆発的に広がりました。

科学の進歩はめざましく、「ゲノムを編集できるようになった」という事実は革新的すぎて、きっとメンデルやクリックが生きていたら、驚きながらも拍手を送ってくれたに違いありません。医療への発展、農業への展開、そして基礎実験への応用など、ゲノム編集技術はこれからも多分野で活躍し、さらに発展を続けていくでしょう。

実際にCRISPR/Cas9ゲノム編集を始める方におすすめ!

トレーニングと試薬がセットになったゲノム編集実験スターターパック

[無料公開中]CRISPRゲノム編集リソースガイド

ゲノム編集の基礎の復習、より深い知識の獲得、または最新の研究ツールの検索ができます。ゲノム編集の中核として、初心者から経験者まで、豊富で信頼できる技術的な内容を提供しています。

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。