身近に用いられている樹脂などの材料は使用状況や期間などにより変色したり破損しやすくなるなどの劣化が見られます。このような劣化樹脂の評価にFT-IR(赤外分光光度計)およびラマン分光光度計が活用されています。

このブログ記事では実例を交えてご紹介いたします。

劣化の主なメカニズム

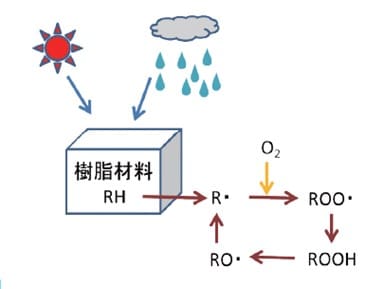

樹脂材料の劣化が起こる原因は多岐にわたりますが、主な要因として、光(紫外線)、熱、環境中のガスや水分などが挙げられます。劣化過程においてはこれらが複雑に関与しているため、明確に解明することは困難です。樹脂材料でよく見られる劣化メカニズムの一つに自動酸化による酸化劣化が挙げられます。このサイクルにより、樹脂の構造が変化し、分子中にC=O、COOH、RCOORなどの構造が生じます。

図1:自動酸化機構の概要

電化製品の変色

10年以上使用している電話機の受話器・パネルの樹脂はもともと白色でしたが、黄色く変色している様子がみられました。受話器部分について、表面付近と内部を少し削り取り、FT-IRによるATR測定を行いました。受話器に用いられている素材はABS樹脂であり、表面のスペクトルは酸化劣化による構造変化を受け、OH構造やC=O構造に由来するピークが観測されました。内部についてはこれらのピークは存在せず、劣化していないことがわかりました。

2:受話器表面(上)および内部(下)のATRスペクトル

赤外顕微鏡によるマッピング測定

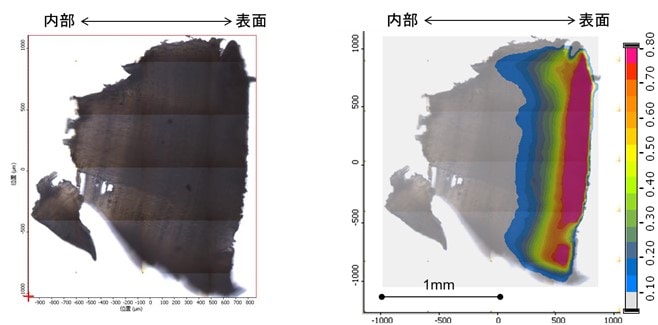

劣化が表面よりどの程度まで進んでいるのか確認するため、受話器の一部について断面の切片を作成し、赤外顕微鏡にて透過による「超高速マッピング測定」を行いました。

劣化により生成したC=O構造に由来する1724 cm-1付近のピーク高さを用いて解析を行ったところ、以下のケミカルイメージが得られました。表面付近でC=Oピークが高い様子が見られ、内部にかけて小さくなっていく様子が見られます。表面から酸化による劣化が起こり、およそ600 μmの深さまで劣化が進んでいることがわかりました。

図3:受話器断面切片の可視画像(左)およびケミカルイメージと可視画像との重ねがき(右)

ラマン分光測定

続いて、ラマン分光光度計を用いて表面と内部のラマンスペクトル測定を行い、評価を試みました。表面と内部のラマンスペクトルを比較すると、1600 cm-1付近のベンゼン環(芳香環)由来C=C結合のピークに変化はほぼ見られませんが、1650 cm-1付近のC=C結合由来ピークが表面でほぼ消失していることがわかりました。樹脂の素材がABSであることから、ブタジエンのC=C構造が劣化により変化し、減少していると考えられます。

図4:受話器表面(劣化部)・内部(未劣化部)のラマンスペクトル比較

まとめ

樹脂の劣化機構やその原因は多岐にわたり、FT-IRやラマン分析でそのすべてを評価することは困難ですが、今回の事例では、比較的身近に起こりうる現象である自動酸化による樹脂自体の酸化劣化について、赤外スペクトルやラマンスペクトルから劣化による樹脂の構造変化を推測することができました。

詳細につきましては下記のアプリケーションノートをご参照ください。

関連情報

1 アプリケーションノート FT-IRおよびラマンを用いた身近な材料の劣化評価

2 関連製品Webページ → Thermo Scientific™ Nicolet™ FT-IR分光光度計

3 関連製品Webページ → ラマン分光法

FT-IR製品についてのお問い合わせをお待ちしております。

デモ使用やトレーニングご希望の方は下記よりお問い合わせください。

研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。