はじめに

みなさん、こんにちは。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 クロマトグラフィー&MS事業部の田口です。

お客様のクロマトグラフィー&MSライフがどうしたらより楽しいものになるのか、愛するクロマトグラフィー技術とともに日々さまざまなことに奮闘しております。

さて、早速ですが、まずは質問です。

「みなさん、感度、足りてますか?」

各メーカーからはいろいろと新製品が発表され、検出器感度は年々改善されているのに、感度問題はなかなか世の中からなくなってくれないですよね。

実際、「感度で困ったことが今までありません」というクロマトグラファーは少数派ではないでしょうか?

最新の検出器でも感度が足りないとき、または、今ある検出器で分析感度を改善しなければいけないとき、インレットの液体クロマトグラフィー(LC)を見直すことで感度向上の可能性があることをご存知でしょうか?

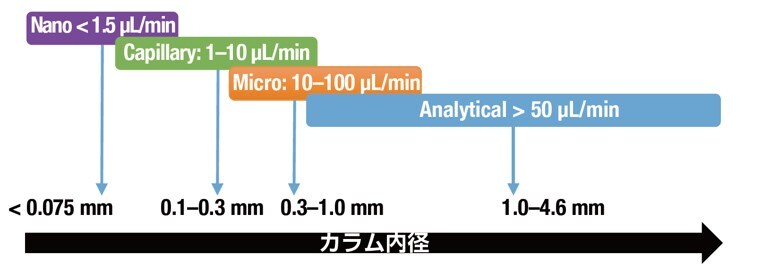

LCには低流量専用のLCがあり、種類によってナノLC、キャピラリーLC、マイクロLCに分類されます。

実は、これらの低流量LCを選択することで現在の感度や分離を向上できる可能性があるのです。

この記事では、少しでも感度向上を狙いたい方、または低流量LCについて知りたい方に向けて、低流量LCの定義や種類、そしてなぜ低流量LCが感度向上に貢献できるのか、また、そのメリットとデメリットなど、簡単に、なるべくわかりやすくご説明いたします。

低流量LCとは

一般的な汎用LCの場合、0.1 mL/min程度から1.0 mL/min程度の流量で使用することが多いと思います。

一方で、低流量LCになると、さらに低い流量で使用されることが容易に想像できますが、ただし、一概に低流量LCといっても、実際にはその使用環境(カラム内径と流量)によって下記の3つのタイプに分類されて論じられることがほとんどです。

Fig.1 LCにおける流量範囲と一般的なカラム内径

このように一言で低流量LCといっても流量やカラム内径によって異なるシステムが存在しているのです。

なぜ?低流量LC

LCは使用する流量やカラムサイズによってその分類が別れるのですが、なぜ低流量LCが必要なのでしょうか?

そこに大きく関係するのは、感度です。

一般的にUV検出器や質量分析計のような濃度依存型の検出器では、カラム内径を縮小すると感度が向上することが知られています。

それはなぜか?理由はカラム内径と流量にあります。

カラム充填剤と長さに加え、移動相がカラム内を進む速度(線速度:流量/断面積)を揃えれば、内径の異なるカラムを使った場合でも、理論的に同―の保持時間や分離度が得られます。そのため、汎用LCスケールの分析を低流量LCに移管することにより、内径の小さなカラム=断面積の小さなカラムとより小さな流量を用いて分析することが可能です。

例えば、4.6 mm内径のカラムから1.0 ㎜内径のカラムに変更した場合、断面積は約1/20になるので、流量も1/20になります。同一の試料量を注入できると仮定すると、イメージとしては、試料成分のカラム内における希釈率が1/20となるため、感度が20倍アップすることになります 。

また、質量分析計における低流量化のメリットはもう一つあります。

それはイオン化効率の改善です。

イオン化効率が上がることで、検出部へのイオン導入量が増加し、感度向上が見込めるのです。

では、カラム内径と流速を変化させると、どの程度感度が変化するのでしょうか?

実際にLC-MSを用いた実験結果を示します。この図からは、流量が小さくになるにつれて感度が向上していくことが分かります。特に、感度の改善は分析スケールよりもキャピラリーやナノスケールの方が顕著に表れることが分かります(Fig.2 参照)。

Fig.2 分析フローLC-MSと比較した場合の低流量LC-MSで得られる感度

チトクロムc消化物の2種類のペプチド(KGEREDLIAYLK、m/z 178.93、3価とEDLIAYLK、m/z 482.77、2価)のピーク面積を用いて感度向上を評価。オンカラム1 pmol。

このように、低流速LCでは感度が改善されることが分かりました。

では、低流量LCに分類されるナノLC、キャピラリー LC、マイクロLCはどんな特徴があるのでしょうか?

低流量LC、それぞれの特徴

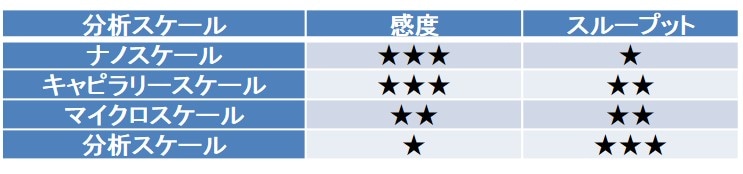

低流量LCのそれぞれの特徴について感度とスループットに焦点を当てて、簡単にまとめてみたいと思います。

ナノLC

内径75 μmのカラムで300 nL/min程度の流量で測定されることが多いナノ LCは、プロテオミクスの分野で良く使用されます。

ナノ LCと質量分析計を合わせた分析では1回の分析で5000種類以上のタンパク質の同定が可能ですが、分析時間は1時間を超えてしまいます。

分析が長くなる原因としてはいくつか考えられますが、低流量LCゆえの原因として流量に対してカラム容量が大きくなるなどの物理的な要件が分析時間に大きく影響することがあげられます。

このようにナノ LCでは感度や分離改善が見込める一方でスループットの向上は難しくなる傾向があります。

キャピラリーLC

内径100~300 μmのカラムで1~15 μL/minの流速で測定されるキャピラリー LCは、分析スケールのLCと比較して感度の向上や溶媒使用量の削減が期待できます。

ナノ LCと比較すると、流量が早くなるためスループットの向上が期待できます。

感度面では同量注入することを考えるとナノ LCほどの感度は期待できませんが、キャピラリー LCではカラムの内径が大きいのでカラムにロードできるサンプル量が多くなり、ナノ LCと同等の感度を得ることが可能です。

マイクロLC

内径0.3~1.0 mmのカラムで10~100 μL/minの流速で測定されるマイクロ LCはキャピラリーLCと同様に分析スケールのLCと比較して感度の向上や溶媒使用量の削減が期待できますが、その効果はキャピラリーLCほどではありません。

しかし、スループットが高いので、分析スケールより少しだけ感度を上げたいときに有効です。

このように低流量LCはそれぞれ異なる特徴を有しており、感度とスループットについて簡単にまとめると以下のようになります。

Table1 感度とスループットの関係

低流量LCシステムの流量管理

低流量LC分析では、分析スケールよりもシステムの流量管理が難しいため、低流量専用のシステムが必要になります。

例えば、Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnanoシステムでは、十分な性能を得るために、フローメーターというモジュール型パーツによって流量管理が行われます。

フローメーターは推奨流量範囲によってナノ(50 nL/min~1.5 μL/min)、キャピラリー(0.5~10 μL/min)、マイクロ(5~50 μL/min)の3つに分かれており、これらのフローメーターを入れ替えることで、より正確な送液を可能にします。もちろん、フローメーターはユーザーが交換ができるので、一台の装置で幅広いアプリケーションに対応できます。

また、一方で流量管理にフローセンサーを使った低流量システムも存在します。

例えば、Thermo Scientific™ EASY-nLC™ 1200 システムでは搭載された高圧ポンプのAラインとBラインの流路上にフローセンサーが設置されており、それぞれの溶媒送液を制御することで低流量域による送液性能を高めています。

ちなみにこのシステム、タッチパネルから操作が可能で非常にコンパクトなシステム(45 cm x 36 cm x 38 cm、37 kg)のため、気軽に移動もでき、さまざまなベンダー検出器のLC部分をカンタンに低流量化することができます。

低流量LCのサンプル注入

低流量LCの中でも特にキャピラリーやナノスケールでの分析では、サンプルループ容量がグラジエントディレイ容量に大きく影響します。

注入量(サンプルループ容量)が 1 μL程度であれば問題ないのですが、サンプルを大量に注入したい場合は、カラムへのサンプル送液スピード(流量の設定)がサンプルスループットに大きく影響します。

その理由としては、キャピラリーやナノスケールにおいては流量が300 nL/min程度~数μL/minと遅く、注入(ロード)に長い時間がかかってしまうためです。

そのため、低流量LCで大量注入を行う場合は、トラップカラムを用いた予備濃縮(Trap-elute)システムを用います。このシステムでは通常の分析用ポンプに加えて、サンプルローディング用ポンプを使用します。

ローディングポンプによりサンプルがトラップカラムに迅速にロードされるため、サンプル注入によるスループットの悪化を防ぐことができます。予備濃縮システムではこれ以外にも、サンプルを濃縮することができる、カラムに保持されない塩などを除去してサンプルのクリーンアップができるなどの利点もあります。

直接注入システムと予備濃縮システムにおける、サンプル注入の違いを簡単に示します(Fig.3参照)。予備濃縮システムではオートサンプラーから注入されたサンプルはローディングポンプ(黄色)でトラップカラムに運ばれます。トラップさせた後にバルブを切り替えると、トラップカラムと分析カラムが直列につながるので、トラップカラムにトラップされている化合物が分析カラムで分離されます。

Fig.3 低流量HPLCでのサンプル注入

左:直接注入 右:予備濃縮

青:分析用低流量高圧ポンプと対応する流路の接続

黄:サンプルローディング用ポンプと対応する流路の接続

まとめ

以上、低流量LCの特徴をご紹介しました。

インレットのLCを見直すことで感度に関する課題を解決できる可能性があることがお分かり頂けたでしょうか?

もちろん、検出器の変更や前処理の工夫といった別の選択肢が有効なケースもありますが

インレットのLCの見直しによって課題を解決したいときには、感度とスループットのバランスを考慮し目的に会ったシステムを選ぶことが低流量LCでは重要です。

以下に今回ご紹介した製品の関連ページもございますので、ご興味ある方はそちらも是非ご覧ください。

また、お問い合わせから製品に関するご質問や見積もり依頼などもお待ちしております!

下記フォームからお気軽にご連絡ください。

関連情報

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。